Как борьба за космос повлияла на научную фантастику 60-х годов? Как элементы sci-fi задействовали в рекламу и маркетинг? Telegraf публикует перевод статьи Co.Design о влиянии культуры sci-fi на мировой дизайн и продакшн.

Куратор новой научно-фантастической выставки в Барбикане объясняет, как за прошедшие сто лет sci-fi повлиял на дизайн: от брендинга до архитектуры.

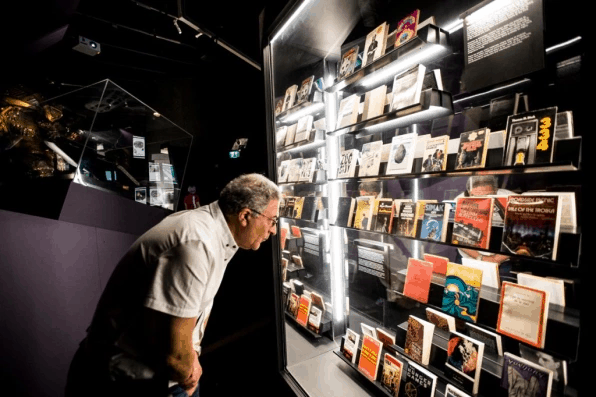

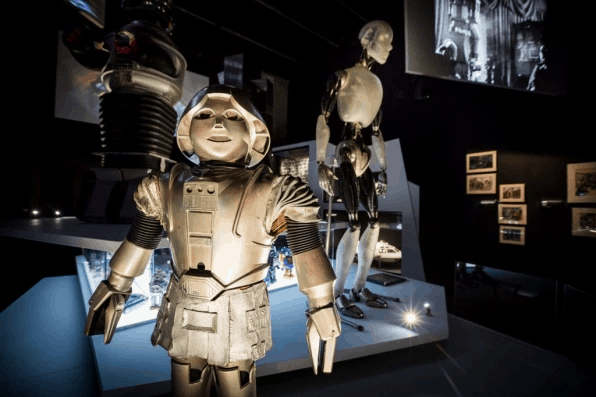

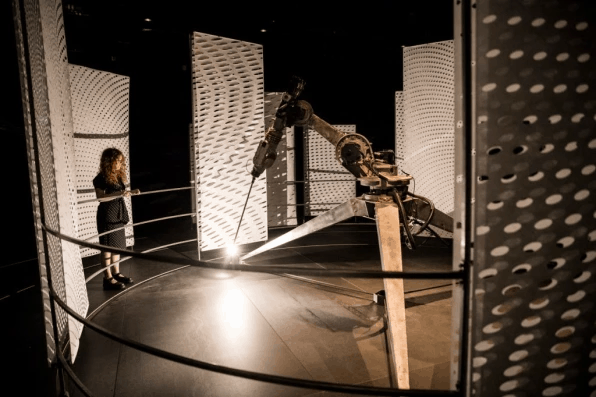

В течение десятилетий Барбикан Центр был легендарной базой исполнительского и изобразительного искусства в Лондоне. Но недавно это стоическое здание в стиле брутализма преобразовали в мечту любителя научной фантастики, наполненную атрибутами «Звездного пути», арт-обложками из романов Жюля Верна и Маргарет Этвуд, а также видеоклипами из «Черного зеркала» и «Парка юрского периода». Недавняя выставка Центра «В неизвестность: путешествие по научной фантастике» – это огромная экспозиция литературы, искусства и кино за прошедшее столетие в мире научной фантастики.

Во время разработки шоу приглашенный куратор Патрик Гигер стремился показать различные аспекты жанра, пролив свет на то, как по прошествии времени изменились разные направления sci-fi. «Что действительно важно в научной фантастике – это пространство, которое стимулирует создание», – говорит Гигер, швейцарский историк и писатель-фантаст. «За эти годы эстетика [научной фантастики] изменилась вследствие того, как мы создаем вещи».

Co.Design попросил Гигера провести нам экскурс в историю научной фантастики с 19-го века до сегодняшнего дня и проследить траекторию дизайна.

19-Й ВЕК: ОТКРЫТИЕ ПОТЕРЯННЫХ МИРОВ

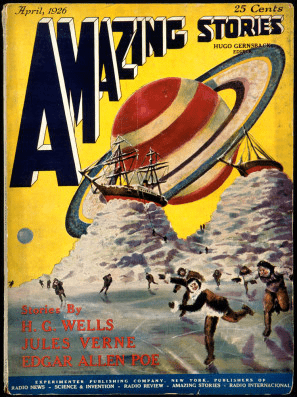

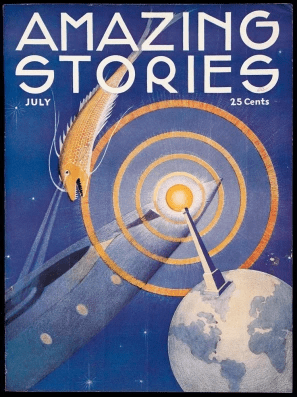

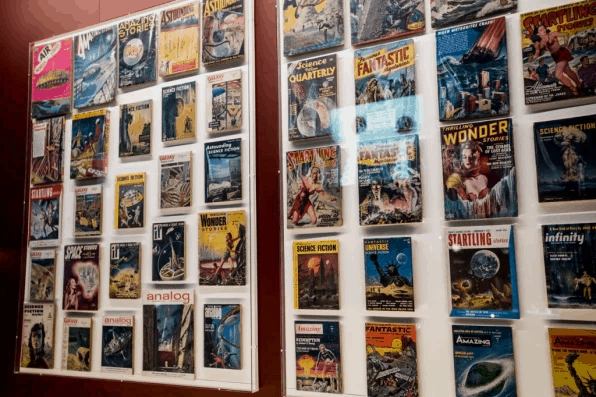

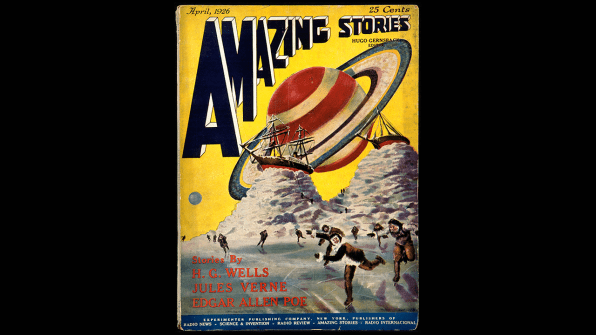

Обложка журнала, «Удивительные истории» (апрель 1926 года) №1, «Агентство Мартине». [Изображение: Courtesy coll. Maison d’Ailleurs / Agence Martienne]

Научная фантастика впервые появилась в литературе благодаря таким писателям-новаторам, как Жюль Верн и Х.Г. Уэллс. В то время она была сосредоточена на открытии потерянных миров, скрытых глубоко в океане, как, например, земли из романа «Двадцать тысяч льё под водой» Ж. Верна, или на кошмарном острове в «Остров доктора Моро» Г. Уэллса. Эти авторы вместе с Хьюго Гернсбеком, который публиковал бульварный журнал «Удивительные истории», популяризировали научную фантастику как жанр. В своем издании Гернсбек также печатал письма читателей, фактически создав культуру фанатов sci-fi.

Как это повлияло на дизайн: В начале 20-го века другие миры, о которых рассказывал журнал «Удивительные истории», повлияли на легендарного режиссера и создателя спецэффектов Рэя Гаррихаузена. Он разработал stop-motion анимацию под названием Dynamation, которая включала фотографирование миниатюр динозавров или мифических существ на фоне частично замаскированного экрана задней проекции. Замаскированная часть затем повторно открывалась для вставки кадров с реальным движением. Инновации Гаррихаузена привели к появлению спецэффектов в таких фильмах, как «Звездные войны» и «Парк юрского периода».

Видео с музея sci-fi доступно по ссылке.

НАЧАЛО ХХ ВЕКА: ВОЗДУХ И ПРОСТРАНСТВО

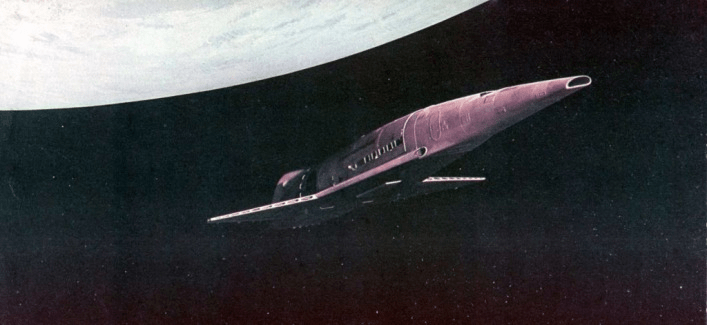

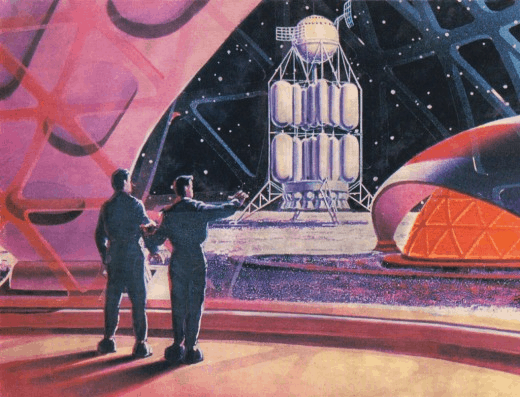

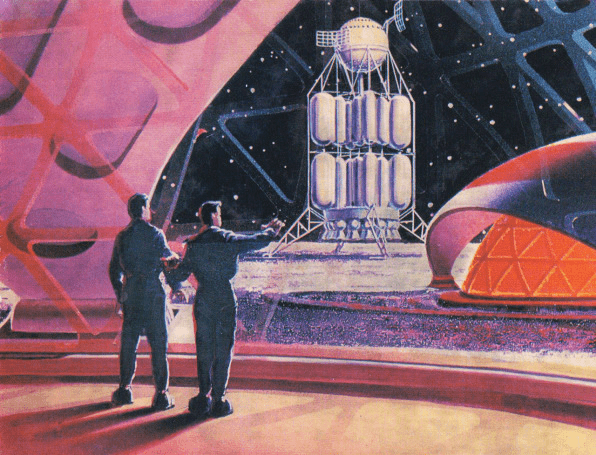

Открытка «На первом Лунном космодроме» Андрей Соколов и Алексей Леонов. 1968, Московский музей дизайна.

В первой половине XX века научная фантастика переключилась с миров, скрытых на Земле, к мечтам о космосе и «космической гонке» в 1950-х и 60-х годах. Эти истории не стали открытием для авторов или кинематографистов в США, так как в Советском Союзе тоже развивалась sci-fi литература о космосе. Набор открыток, которые Барбикан получил специально для выставки от Московского музея дизайна, иллюстрирует, как российское научно-фантастическое сообщество представляло другие планеты. Одна из них называется «Электронный мозг далекого мира», а другая, изображенная выше, показывает, как будет выглядеть космическая станция на Луне.

Как это повлияло на дизайн: Так называемая «космическая гонка» захватила воображение всей Америки и рекламодатели мгновенно начали использовать это национальное увлечение в собственных целях. Тема вселенной превратилась из нишевой литературы и киножанра в абсолютный мейнстрим. Например, Shell воспользовался мечтами о путешествиях на Луну как раз в то время, когда эта фантазия стала реальностью. В одном рекламном объявлении компания заявила, что профинансирует первый спутник с надписью «Как запустить новую луну». Тем временем Seagram выпустила рекламную кампанию с тематическим слоганом “Men Who Plan Beyond Tomorrow!” («Мужчины, которые планируют на послезавтра»). На объявлении изобразили видение архитектуры и жизни на других планетах, здания космической эпохи, которые обладали радикальными формами и структурами.

‘60-ЫЕ И ’70-ЫЕ: БЕССТРАШНЫЕ НОВЫЕ МИРЫ

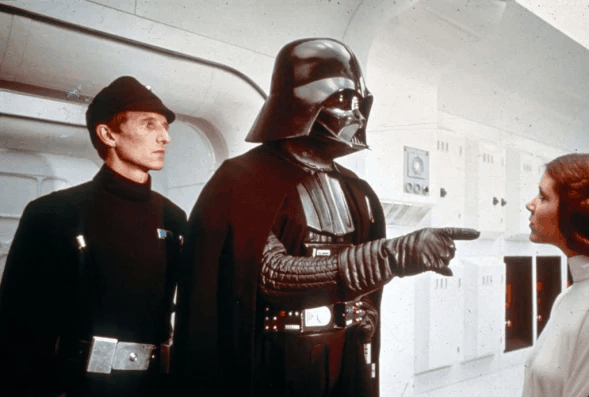

Кадр из фильма «Звездный путь» (1979). [Фото: Paramount Pictures]

В 60-х и 70-х годах sci-fi продолжал свою космическую одержимость, расширяя ее до телевизионных и кино-франшиз, таких как «Звездный путь» и «Звездные войны». К концу 20-го века научная фантастика начала возвращаться к своим первоначальным темам. В этот период будущее Земли не всегда было столь же оптимистичным, как и потерянные миры в литературе конца 19-го века. Такие романы, как «Рассказ служанки» Маргарет Атвуд и кинофильмы «Безумный Макс», беспокоились о гражданских правах, окружающей среде, нефтяном кризисе. В кинематографе спецэффекты стали способом сделать апокалиптические сцены еще более реалистичными. Потрясающий дизайн, реквизит и высококачественный продакшн возвели научную фантастику из периферии в широко популярные франшизы, которые мы видим сегодня.

Как это повлияло на дизайн: швейцарский художник-сюрреалист Х. Р. Гигер – один из самых известных фантастов того времени. Всемирную популярность ему принесло создание кошмарных существ в фильмах «Чужой». По просьбе режиссера Алехандро Джодоровского Гигер также разработал дизайн трона Харконнена для так и невыпущенной экранизации романа «Дюна» 1965 года.

По словам Патрика Гигера, кресло из черного стекловолокна в форме человеческого скелета стало примером научно-фантастического дизайна как высокого искусства. «Реквизит, продакшн, иногда костюмы – эти детали создают визуальную атмосферу фильма», – говорит он. «Они формируют видение чужого бытия, будущего мира или апокалиптической истории. В этом смысле они интересны как элементы дизайна».

НАСТОЯЩЕЕ: ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГЕОГРАФИИ

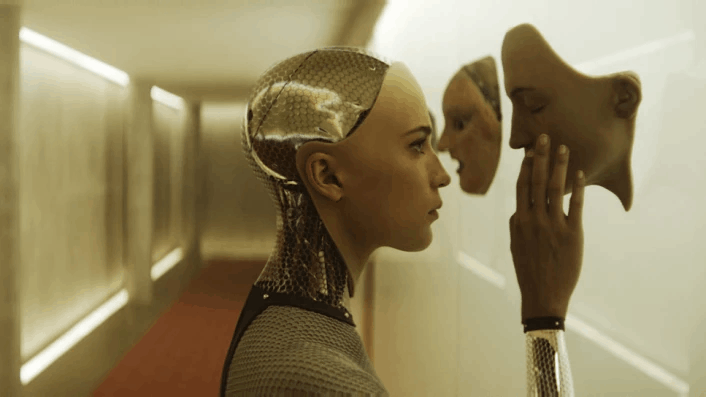

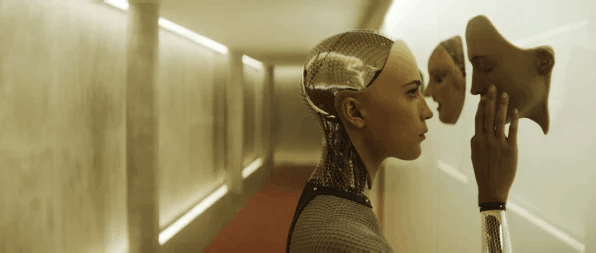

Кадр из фильма «Из машины» (2015).

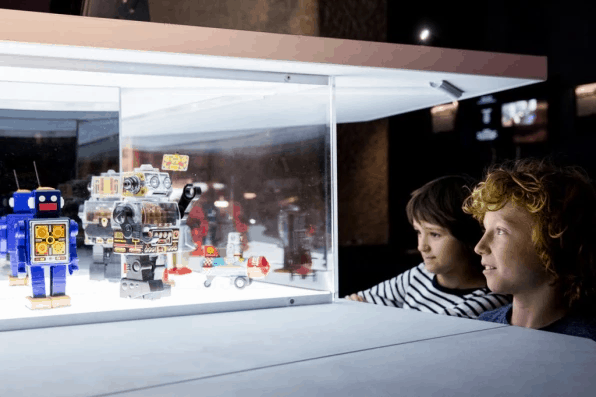

Патрик Гигер говорит, что в сегодняшнем научно-фантастическом мире преобладают истории, которые выходят за пределы только физических географических мест. Вместо этого они исследуют самосознание, бытие и тревоги, вызванные такими технологическими достижениями, как киборги, клоны и роботы.

Как это влияет на дизайн: одним из примеров новой эры гипотетической фантастики является реконструкция фильма Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию» с использованием нейронных сетей, автором которой стал Терренс Брэд. Художник и компьютерный ученый обучил искусственный интеллект генерировать каждый кадр фильма. В результате получилась кино версия, которая выглядит, будто была снята под водой. Он использовал машинное обучение, одну из самых захватывающих технологий и самый большой источник страха о будущем, чтобы переосмыслить антиутопию из прошлого.

Способы производства меняются, а вместе с ними и эстетика научной фантастики. Наши представления о будущем получают окрас с помощью ресурсов настоящего.

Оригиал статьи доступен по ссылке.